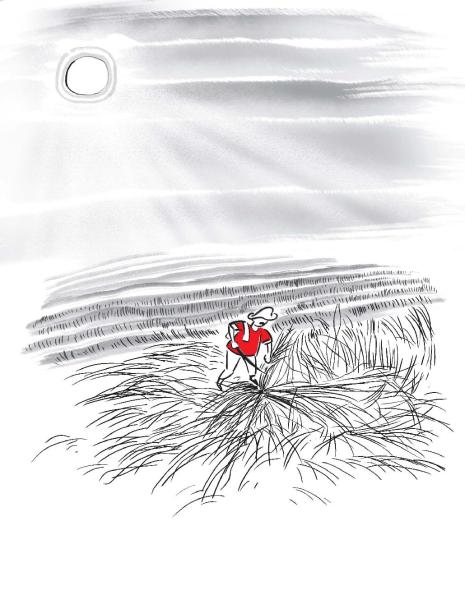

第三章 当年为之流泪的地方,如今依然为之流泪 割草诗

20世纪80年代末,朋友赠送我一本《散宜生诗》,读来如饮浓茶,略有苦味但余香满口。散宜生本名聂绀弩,是黄埔军校二期学员,后去莫斯科中山大学学习,与数位党和国家领导人做过同学。新中国成立后,他担任人民文学出版社副总编辑,在整理、研究古典文学方面颇有建树。他的诗基本上是在北大荒劳改时所作,用旧格律,写新内容,幽默、谐谑,富含哲理,自创新格。如果说他有传承,我认为他的源头在鲁迅先生那儿,在“破帽遮颜过闹市”“俯首甘为孺子牛”那儿。新中国成立后,文化人所写旧体诗形成了自家鲜明风格的,除了他,我想不出还有谁。这本诗集里有一首,好像是专门为我写的,抄之与大家共赏:

割草赠莫言

长柄大镰四面挥,眼前高草立纷披。

风云怒咤天山骇,敕勒狂歌地母悲。

整日黄河身上泻,有时芦管口中吹。

莫言料恐言多败,草为金人缚嘴皮。

第一句中的“长柄大镰”,是指那种钐镰,我们在苏联电影《静静的顿河》里看到过。那工具效率很高,但使用者腰功要好,身体的节奏感要强。看大钐镰割草如同看精彩的舞蹈,虽然没有音乐伴奏,但劳动者的心中是有旋律的。这旋律应该是轰轰烈烈的,因此这劳动也是很有气势的。于是就如风云怒咤,敕勒狂歌,连天山也为之惊骇,地母也为之悲哀。那纷飞的草屑,就像黄河之水一样在身上流淌。劳动的间隙里折根芦管吹奏小曲,也体现了乐观精神。尾联用典,出自西汉刘向的《说苑·敬慎》:“孔子之周,观于太庙,右陛之前有金人焉,三缄其口,而铭其背曰:‘古之慎言人也;戒之哉!戒之哉!无多言,多言必败。’”

诗中的“莫言”本名叫莫然,是与聂老一起割草的工友。“莫言”是聂老为他起的外号。

读了这首诗,我感到自己虽然不是那个与聂公一起挥动着大镰割草的前辈,但也似乎目睹过他们割草的场面:茫茫的草地,枯黄的野草,金色的阳光,被惊动后飞上天的百灵鸟,还有野兔、狐狸、狍子、獾、刺猬、野羊,甚至还有狼。碎草的气味是令人感到治愈的,劳动者的快乐建立在劳动技能的熟练掌握并受到观者赞赏的基础上。

我读这首诗时就想到1973年8月我到高密县第五棉花加工厂当合同工的事。初进厂时,棉花尚未开始收购,我们的主要工作是割厂区的野草,清理场地。尽管我在村里并不是劳动能手,但在这棉花加工厂里,与那些城镇来的知青相比,我的劳动能力就显得非常突出了。割草时,他们生怕弄脏了衣裳,蹲着,像割韭菜一样小心翼翼地、一撮一撮地割;而我躬着腰,左手拿着一根带杈把的木棍,右手大幅度地挥动镰刀,一个人的劳动成果,胜过他们一群人。

在入厂后的第一次会议上,厂党支部书记十分高调地表扬了我,说我不怕苦不怕累,干活一个顶十个。书记的表扬让我十分高兴,因为在村里劳动时,我听到的多半是批评,而在厂里,竟然得到了表扬。这是我人生历程中的一个重要转折点,我意识到,人无论在哪里干活,都不要偷懒耍滑,只要努力干了,就会得到好评。当然,除了舍得卖力气,还得有劳动技巧。劳动者的光荣与自尊基本建立在熟练的劳动技巧上。

读了这首诗后,我写了一首打油诗。说是打油诗,其实还是恪守格律的。诗曰:

一柄长镰三面挥,眼前绿草乱纷飞。

知青畏缩作娇态,老莫伸张显虎威。

书记表彰扬斗志,小农感慨动心扉。

人生命运转折处,常在梦中捏汗归。

(2024年9月23日)